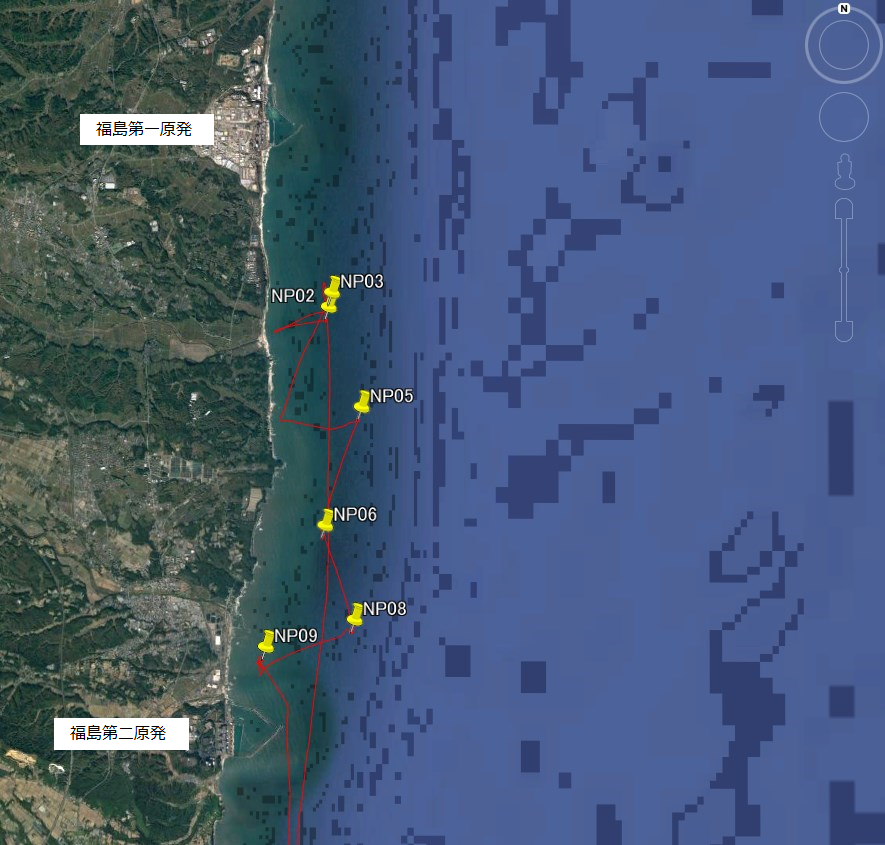

前回の失敗を反省し、準備万端整えて現地に乗り込みました。計測ポイントも新しい個所の候補を準備しましたが、細かな手違いや、計測には適さない場所であることを石井船長に指摘され、急遽変更するなどのハプニングもありました。

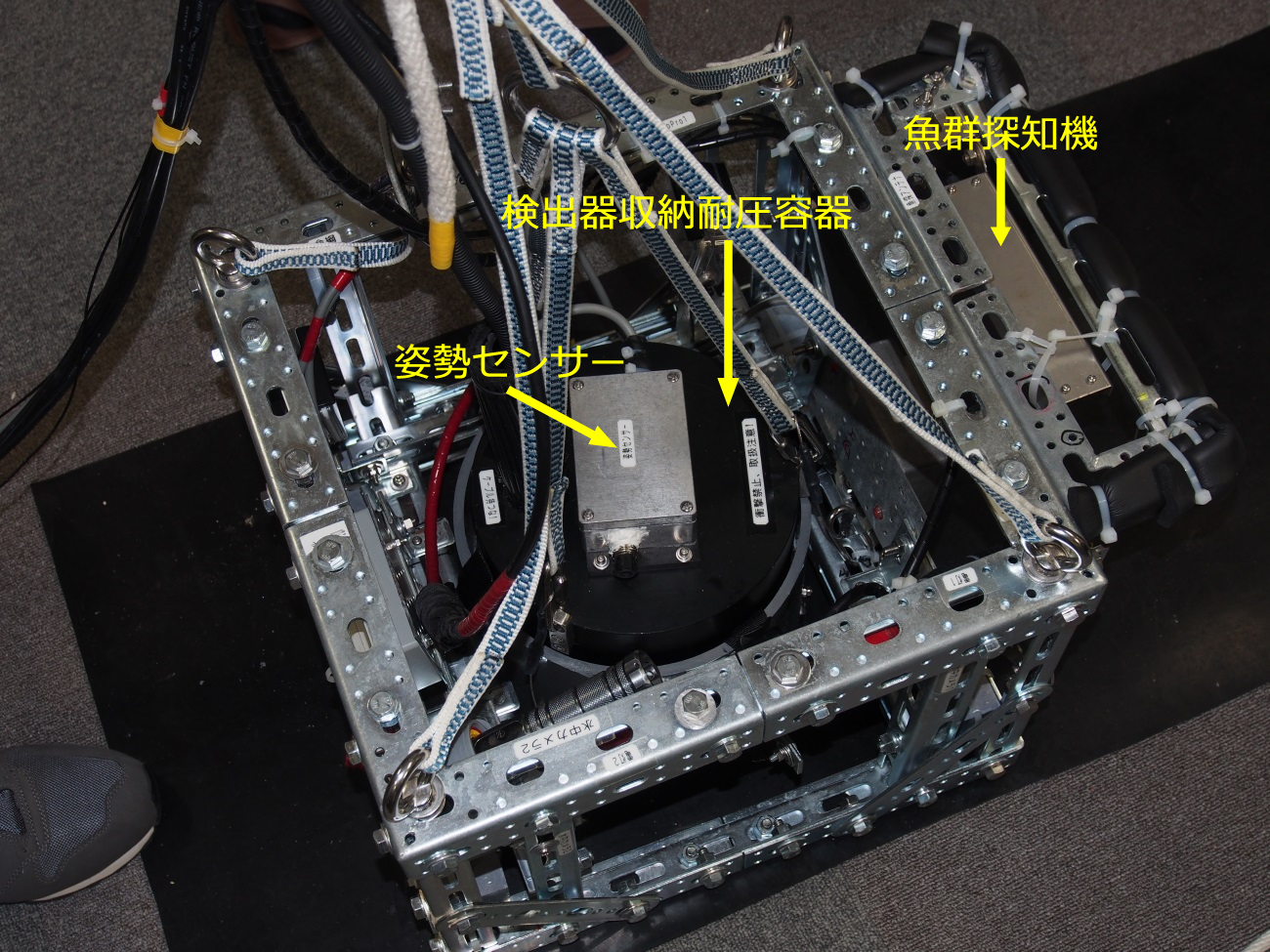

前回確認した人力だけに頼る検出器ケージの上げ下ろしに伴う困難に関しては、ロッククライミングのロープワークの知識をお持ちの方からのアドバイスをいただき、ほとんど力が要らない方法で下すことが出来るようになりました。引き上げには船のウィンチを利用させてもらっています。

NP09という測定地点では、これまでの中で最も高い値が観測されました。次回の計測ではこの付近を系統的に調べる予定です。

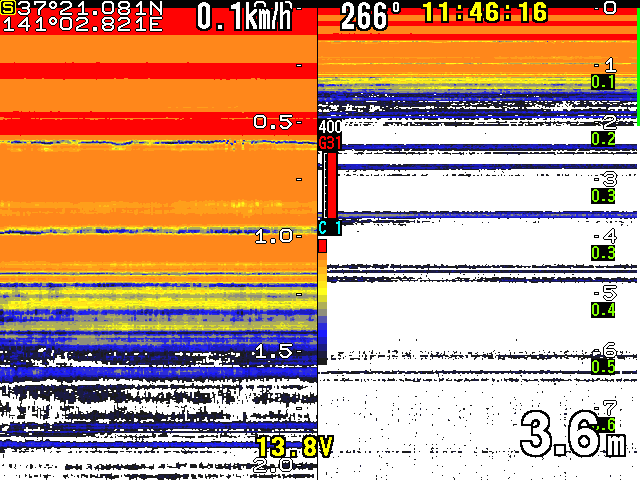

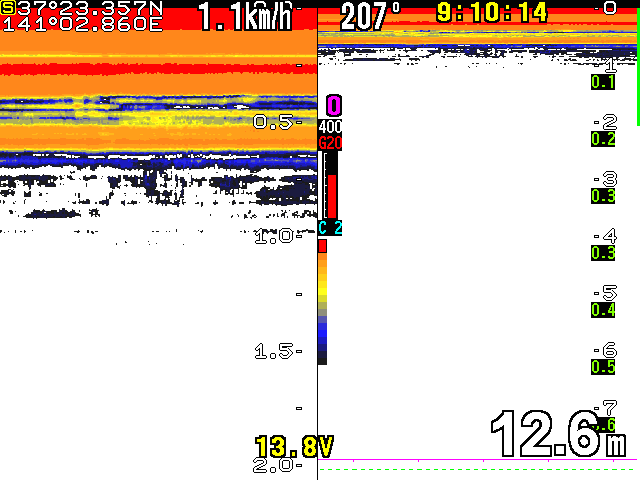

魚群探知機を利用した底質判別の可能性も見えてきました。第2図は砂地の部分での信号、第3図は岩礁部分での信号です。第3図では多重反射信号が記録されています。砂地では超音波信号が散乱されてしまいますが、魚群探知機の送受信機と平行な岩礁との間では散乱よりも反射信号のほうが強いため、何度も送受信機に信号が記録される多重反射が起るものと考えられます。